导读:从穿行山野的“样地调查”,到遥感俯瞰的“天眼算账”,湖南率先走出一条碳汇监测新路——不仅为本省打造了一把衡量绿色财富的标尺,也为全国如何为大自然“算大账”,贡献了一份可复制、可推广的“湖南智慧”。

红网时刻新闻记者 何青 通讯员 魏博磊 邓敏 长沙报道

植被茂盛的森林、波光粼粼的湿地,你知道它们是地球的“空气净化器”,但你能说出它们每年“吃掉”多少二氧化碳吗?

过去,答案藏在科研人员的皮尺和记录本里。他们需要深入山林,圈定样地,一棵棵地测量树木的胸径、树高。这种方法直观,但耗时久、成本高、代表性有限,难以实现大范围、高频次的动态监测。

如今,湖南找到了新路径。

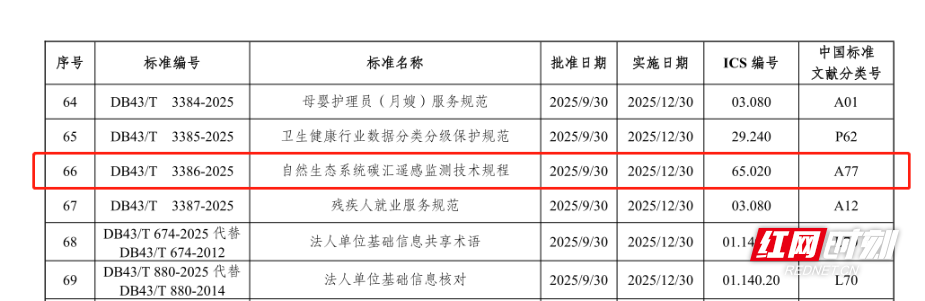

近日,一份名为《自然生态系统碳汇遥感监测技术规程》(以下简称《规程》)的地方标准,经湖南省市场监督管理局审批通过,将于2025年12月30日实施。

《自然生态系统碳汇遥感监测技术规程》获批发布。

该《规程》由湖南省自然资源厅自然资源调查监测处组织省第二测绘院主持编制。听起来很专业,简单来说,《规程》写明了,如何利用卫星、无人机这些“千里眼”,从天上给森林、草地、湿地、耕地一起做“CT”,快速、精准地算出它们吸收了多少碳,在全国具有开创性与引领性。

为什么要改变?

“传统的‘样地调查法’,好比是‘盲人摸象’。”湖南省自然资源厅自然资源调查监测处相关负责人打了个比方,“我们只能通过测量几个点来推测整个区域,很难全面、客观。”

这种“旧尺子”,显然很难快速量准新时代“绿水青山”的真正价值。

变化始于2022年。为落实党中央国务院和省委省政府重要部署,2022年起,湖南省自然资源厅自然资源调查监测处依托“天空地网”自然资源综合监测体系,在国内率先开展自然生态系统碳汇监测技术探索与实践。推动省第二测绘院、武汉大学、中南林业科技大学等六家单位成立“自然生态系统碳汇监测湖南省工程研究中心”,指导中心聚焦南方丘陵区生态系统类型多样、空间异质性强的特点,围绕“理论研究-模型构建-系统集成-典型应用”主线,系统推进技术研发与示范。

在长株潭绿心中央公园开展碳汇监测试点。

成功构建基于遥感技术的本地化碳汇核算模型,深度参与2部国家行业标准与1部国家团体标准的制定工作。

“我们不是在实验室里闭门造车,而是在山水间反复验证、迭代。”湖南省自然资源厅自然资源调查监测处负责人介绍,他们先后在长株潭绿心中央公园、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、资兴市、南山国家公园、洞庭湖区域等典型生态功能区开展碳汇监测试点。

这些实践,不仅锤炼了技术,也形成了碳汇监测助力生态产品价值实现的多项示范案例,为《规程》的出台积累了扎实的“田野经验”。

新“尺子”厉害在哪?

《规程》全面确立了自然生态系统碳汇遥感监测的整体程序,从基本要求、监测流程、监测范围与周期,到数据收集与处理、碳汇核算、数据库建设及监测报告编制等关键环节,均作出系统规范和明确指引。

其核心突破,在于构建了一套“天—空—地—网”一体化的技术框架:

简单来说,遥感反演、模型模拟与地面验证等多源技术,即利用光学与雷达卫星遥感实现宏观覆盖,无人机遥感进行重点区域精细扫描,地面调查设备实时验证,再借助互联网与云计算进行数据融合与模型模拟计算,最终形成一套可操作、可复制、可推广的大范围、高精度、动态化的碳汇评估。

过去需数月完成的工作,如今可能几周甚至几天就能得出更全面、更客观的结果。新方法具备时效强、无破坏、覆盖广、监测效率高等突出优势。

为确保标准的科学性与适用性,湖南省自然资源厅自然资源调查监测处于2024年12月与2025年9月先后两次组织高层次专家对《规程》进行审查,邀请了中国科学院院士龚健雅在内的全国十余位碳汇领域权威专家,对标准内容进行深入细致的评审。

院士、专家对《规程》进行评审指导。

专家组一致认为,该《规程》结构合理、内容全面、技术先进,契合湖南实际、体现区域特色,整体达到国内领先水平。

《规程》的意义,远不止于技术层面。在国家“双碳”战略背景下,精准的碳汇监测是推动生态产品价值实现、开展生态补偿乃至探索碳交易的基础。

当每一片森林、每一块湿地的价值都能被看见、被量化,我们守护的,就不仅是眼前的风景,更是一个可期许的、可持续发展的未来。

来源:红网

作者:何青 魏博磊 邓敏

编辑:代宏婷

本文为政务频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻