红网时刻新闻通讯员 邹礼卿 杨程宇 郭利芳 记者 何青 常德报道

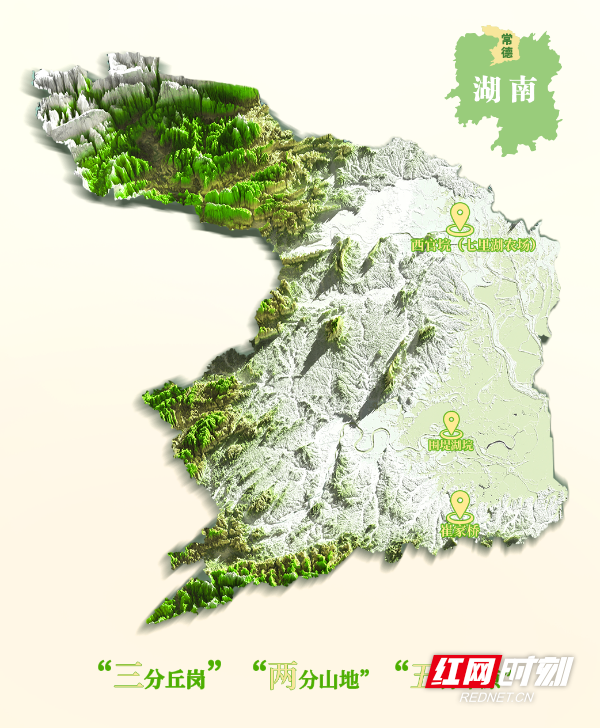

常德,地处湘北,西部是武陵山、雪峰山余脉构成的连绵山地,中部为起伏和缓的丘岗地带,东北部则是坦荡无垠的洞庭湖平原。

这“三分丘岗、两分山地、五分平原和水面”的地理禀赋,既赋予了常德“鱼米之乡”的美誉,也带来了发展的困境。

常德地貌。

困局:与山争地,与水抢田

在常德西南部的山地丘陵区,“挂”在陡坡上的耕地随处可见。汉寿县崔家桥镇村民黄孝勇对此感受深切:“以前这块地就是要靠老天吃饭,根本无法灌溉。”亩产最多两三百斤稻谷的现实,让他最终选择外出打工。

这类坡耕地不仅经济效益低下,更潜藏着生态危机——雨季水土流失加剧山洪风险,旱季储水困难放大干旱影响。

与此同时,在东北部的洞庭湖平原,另一种“错配”正在上演。

围堤湖垸的种粮大户李敏杰有技术、有市场,村里是成熟的订单农业基地,却苦于“无地可种”。他家的林地只能种着效益低下的杨树,“没有收益,砍了又不符合政策”。

这种土地的“错配”,不仅制约着发展,更埋下了风险的种子。

黄孝勇接过了全省首本“林耕置换”不动产权证书。

破局:让林地归山,让良田归平

2025年,湖南省《构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制实施方案》的出台,为常德提供了破局的钥匙。“林地上山,耕地下山”的核心思路,开启了一场遵循自然规律的“土地功能复位”。

在南部丘陵区的崔家桥镇,黄孝勇的坡耕地成为首批“退耕还林”的实践基地。他接过了全省首本“林耕置换”不动产权证书,计划种植油茶:“现在终于可以种树了,每亩还能收入两三千块钱。”

这片土地从低效挣扎的“望天田”,回归为稳定产出的“绿色银行”,更成为涵养水源、固土保墒的生态屏障。

与此同时,在北部平原区的围堤湖垸,李敏杰的杨树林被允许“由林转耕”。砍掉杨树后,他种上了蔬菜:“之前林地腐殖质多,蔬菜长得特别好!”净利润比原来翻了7倍,这片土地从低效林地复位为高效的“粮仓”“菜篮”。

这一退一进,不仅是两个农民生计的改善,更是常德基于自然禀赋优化国土空间格局的生动实践。

澧县七里湖,一边是杨树林,一边是刚置换的耕地。

升级:平原深处的“现代化试验”

如果说汉寿的实践解决了土地功能“有没有”复位的问题,那么澧县在平原区的探索,则在回答农业现代化“好不好”的追问。

澧县七里湖,这片长江支流冲积而成的肥沃平原,原本是发展现代农业的理想之地,却因土地性质限制无法施展。种粮大户戴先平早已看中这里的潜力:“土地地势平整、集中连片,适合建设现代化农场”。

通过“林耕置换”,这片土地获得解放。戴先平流转了800多亩土地,“播种、施肥、打药全部机械化”。他深有体会:“小打小闹养不活人,只有大规模机械化种植,效益才能提高10倍。”

在这里,改革不再是简单的“林换耕”,而是一场以土地置换为起点,推动农业向规模化、集约化、产业化跃升的现代化试验。

澧县自然资源局耕保股股长任剑飞道出了背后的系统支撑:“我们一边统筹资金改良土壤,一边用林耕置换模式理顺权属,再按照‘田成方、路相通’的标准建设农田,引进龙头企业。”成果显而易见:土地流转价格从每亩200元涨到800元,现代农业示范片真正立了起来。

汉寿项目区。

支撑:系统集成的改革方案

这场深刻的格局重塑,得益于一套系统集成的“常德方案”。

常德构建了“市级统筹、部门联动、区县落实、乡镇执行”的四级推进体系,并建立联席会议机制常态化调度,确保各部门开诚布公地协同解决改革难题。在这个立体化工作格局下,市委、市政府高位推动,自然资源和规划部门牵头联动7家市直单位,破解了20余项政策衔接难题;三个试点县将改革列为“一把手工程”;乡镇专班驻扎一线,确保改革在田间地头精准落地。

在机制创新方面,常德以“四两拨千‘金’”的创新举措破题,探索出林耕置换的精准路径:

立足两个前提——始终坚持“因地制宜”和“群众自愿”。只有具备置换价值、群众真心拥护的地块才会启动置换,确保改革稳步推进。

紧盯两个核心——聚焦“权属不变”和“利益不减”。置换后土地承包权属保持不变,同时通过基金调节机制,确保农民收益只增不减,实现利益平衡。

狠抓两个协同——抓好“规划调整”和“财金联动”。创新搭建“智汛耕云”模块,整合林业、农业、水利等规划数据,实现“图证地”一致;同时设立林耕置换基金,构建横向利益补偿机制,让收益好的地区主导对收益差地区的补偿。

实现两个目标——实现林地“结构化、权属细化、资源转化”与耕地“规模化、集约化、产业化”两大目标,在全省率先取得县域内跨乡镇林耕置换方案落地和权证颁发双重突破。

“智汛耕云”数字平台的搭建,整合了81项跨部门数据,实现全流程“一张图”管理,确保每块土地的置换都精准、高效、透明。

在创新机制方面,常德还建立了表土循环利用体系,将城市建设中剥离的优质表土用于新垦耕地改良,累计剥离利用表土10万立方米,覆盖新增耕地473亩,实现了“废土”变“沃土”的资源循环。

面对资金需求,常德创新“争资+整合+市场”模式,系统解决“钱从哪里来”的问题。全市计划总投资8.37亿元,为改革提供坚实保障。

成效:多重目标的协同实现

这套系统方案催生了实实在在的成果:2025年全市完成林耕置换2090亩,远超原定目标;新增和改造提质耕地约2.19万亩,耕地集中连片化程度达85%以上。

农业生产效率与效益实现双飞跃,项目区每亩耕作成本降低462元,亩均增产达10%以上。土地流转价格从每亩200元跃升至800元,实现集体与农户“双增收”。

生态与安全韧性双增强,通过“山上”换“山下”,不仅从源头增强水源涵养能力,缓解水土流失,更优化了国土空间布局,区域综合防灾减灾能力得到系统性提升。

从黄孝勇的油茶苗在丘陵生根,到李敏杰的蔬菜在平原丰收,再到戴先平的无人机在七里湖上空翱翔,常德的改革绘就了一幅“山顶生态林戴帽,山中经济林缠腰,山下现代田抱脚”的崭新画卷。

常德市自然资源和规划局党组成员、副局长李杰表示,常德的探索,不仅为湖南提供了可复制、可推广的改革模板,更重要的是,它展示了一种基于自然规律、尊重群众意愿、运用系统思维的现代化治理路径。

来源:红网

作者:邹礼卿 杨程宇 郭利芳 何青

编辑:黄舒婷

本文为政务频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻